그래픽 : 박주현 나의 스무 살도, 듀스였다

그래픽 : 박주현 나의 스무 살도, 듀스였다솔직히 고백하자면, 나는 EDM의 기계적 비트나 현란한 댄스곡에 마음을 내준 적이 거의 없는 사람이었다. 그럼에도 나의 스무 살 무렵에도 듀스가 있었다. 그들은 유일한 예외였다. 그들의 음악에는 단순한 흥겨움을 넘어선 시대를 앞서간 세련됨이 있었다. 특히 무대 위에서 폭발적인 에너지를 뿜어내면서도 어딘가 소년 같은 미소를 잃지 않던 김성재는 그 시절의 아이콘 그 자체였다. 그 스물셋의 청년이 1995년 11월, 솔로 데뷔 단 하루 만에 영원히 우리 곁을 떠난 지 30년. 이제 그의 동료 이현도가 AI라는 더 이상은 낯설지 않은 도구로 그의 목소리를 되살려내려 한다. 그 소식 앞에서 나는 음악인이 아닌, 그 시절을 함께 통과한 한 명의 청중으로서 기대와 우려가 뒤섞인, 설명하기 힘든 감정의 소용돌이에 휩싸인다.

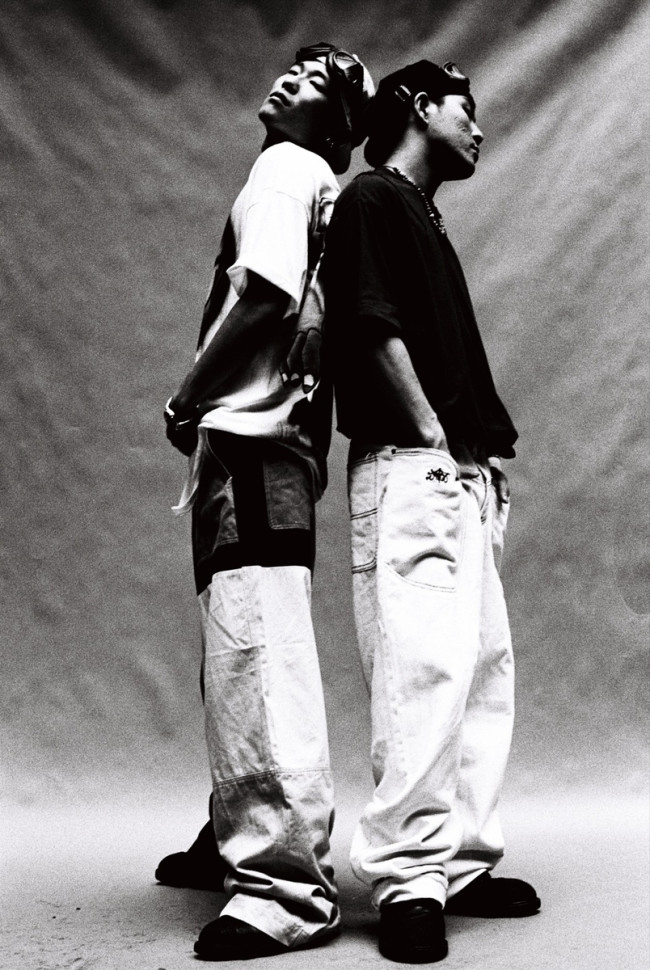

힙합 듀오 듀스 [와이드컴퍼니 제공. 재판매 및 DB 금지]기술이 죽음을 애도하는 방식은 때로 차갑고 낯설다. 데이터를 학습해 목소리를 재현한다는 설명은, 마치 한 인간의 영혼을 몇 줄의 코드로 요약하려는 시도처럼 들려 공허함을 안긴다. 많은 이들은 우려할 것이다. 그것이 과연 진짜 김성재일 수 있느냐고, 그의 생전 목소리가 지녔던 미세한 떨림과 숨결까지 복원할 수 없는 기술은 결국 공허한 흉내에 그칠 것이라고 말이다. 그 비판은 합당하며, 일리가 있다.

힙합 듀오 듀스 [와이드컴퍼니 제공. 재판매 및 DB 금지]기술이 죽음을 애도하는 방식은 때로 차갑고 낯설다. 데이터를 학습해 목소리를 재현한다는 설명은, 마치 한 인간의 영혼을 몇 줄의 코드로 요약하려는 시도처럼 들려 공허함을 안긴다. 많은 이들은 우려할 것이다. 그것이 과연 진짜 김성재일 수 있느냐고, 그의 생전 목소리가 지녔던 미세한 떨림과 숨결까지 복원할 수 없는 기술은 결국 공허한 흉내에 그칠 것이라고 말이다. 그 비판은 합당하며, 일리가 있다.

하지만 나는 이 프로젝트를 조금 다른 각도에서 바라보고 싶다. 이것은 단순히 사라진 소리를 복원하는 기술적 과시가 아니라, 남겨진 자가 떠난 이를 기억하고 추모하는 가장 절박하고도 현대적인 방식일지도 모른다. 이현도에게 지난 30년은 어떤 시간이었을까. 함께 무대에 오르던 파트너의 빈자리를 홀로 지켜봐야 했던 시간. 미완성으로 남은 그들의 노래를 품에 안고 살아야 했던 시간. 그에게 김성재의 목소리는 단순한 데이터가 아니라, 자신의 청춘 그 자체였을 것이다.

우리는 모두 마음속에 저마다의 방식으로 떠난 이를 기리는 방을 하나씩 가지고 있다. 누군가는 낡은 일기장을 펼쳐보고, 누군가는 함께 듣던 노래를 흥얼거리며, 누군가는 빛바랜 사진을 어루만진다. 이현도는 프로듀서이자 뮤지션이다. 그가 자신의 파트너를 추모하는 가장 진실한 방법은, 함께 만들던 ‘음악’을 완성하는 것이 아니었을까. AI는 과거로 편지를 띄우기 위해 손에 쥔, 서툴지만 유일한 번역기였을 뿐이다.

새 앨범이 세상에 나왔을 때, 우리는 어쩌면 그 안에서 기술의 한계와 인공적인 질감을 발견하게 될지도 모른다. 하지만 중요한 것은 그 결과물의 완벽함이 아닐 것이다. 30년이라는 시간은 흘러 남은 자의 그리움은 서른 살이 되었지만, 그가 기억하는 그는 여전히 눈부신 스물셋 그대로다. 한 사람이 다른 한 사람을 잊지 않기 위해 30년의 세월을 건너 기어이 세상에 단 하나뿐인 편지를 띄우려 한다는 사실, 그 목소리는 김성재를 향한, 그리고 그를 기억하는 우리 모두를 향한 이현도의 가장 길고도 뜨거운 연서(戀書)인 셈이다.

그러니 그의 서툰 편지를, 우리는 조용히 받아 들어도 좋지 않을까. 그 노래를 통해 우리는 잠시나마 1995년의 어느 여름날로 돌아가, 두 젊은이가 함께 쏘아 올렸던 눈부신 꿈을 추억할 수 있을 것이다. 기술이 아닌, 한 사람의 지독한 그리움이 만들어낸 기적을 우리는 목격하게 될지도 모른다.

힙합 듀오 듀스 [와이드컴퍼니 제공. 재판매 및 DB 금지]

힙합 듀오 듀스 [와이드컴퍼니 제공. 재판매 및 DB 금지]

박주현 칼럼니스트 다른 기사 보기

이 기사에 4개의 댓글이 달려 있습니다.

난 항상 제자리에~~

잘 읽었습니다

하지만 나는 말할수없단 얘기야

저도 듀스팬인데 그간 다른 방송에서도 여러가지 시도를 했었는데 데이터 부족으로 어려움을 겪었거나 그저 화제성만 노린 것들이 많아 아쉬움이 있었어요. 다른 사람이 아닌 이현도가 하는 작업이라면 기대가 됩니다.