최근 대장동 개발비리 사건에서 검찰이 항소를 포기하면서 거센 논란이 일고 있다. 1심에서 인정된 범죄수익은 477억 원 수준에 불과한 반면, 검찰이 주장했던 배임액은 4,895억 원, 전체 부당이득은 7,800억 원대에 달한다. 항소 포기로 인해 이 거액의 추가 환수가 사실상 불가능해졌다는 지적이 쏟아진다. 이에 정성호 법무부 장관은 "민사소송으로 하면 된다"고 해명했지만, 같은 시기 대검찰청이 보이스피싱 조직의 범죄수익을 철저히 환수한 사례가 공개되면서 '선택적 법 집행' 논란이 불붙고 있다. 과연 이는 법무부 장관 의견에 대한 검찰의 항명인가, 아니면 검찰의 일관된 범죄수익 환수 원칙인가.

e대장동 일당들에게 범죄수익 보전의 기회를 마련해준 정성호 법무부 장관(사진=연합뉴스)

e대장동 일당들에게 범죄수익 보전의 기회를 마련해준 정성호 법무부 장관(사진=연합뉴스)

대장동 항소 포기, 수천억 국고 환수 길 막혔다

대장동 민간업자들(김만배·유동규 등 5명)에 대한 1심 판결은 중형이었지만, 배임액 대부분을 무죄로 판단했다. 검찰은 7,814억 원 추징을 구형했으나 법원은 477억 원만 인정했다. 형사소송법상 검찰이 항소하지 않으면 '불이익변경 금지' 원칙으로 2심에서 더 무거운 추징은 불가능하다. 결국 국민 혈세로 메워야 할 손실이 수천억 원대에 달할 가능성이 커졌다. 정성호 장관은 "성남도시개발공사가 이미 민사소송을 제기했으니 그쪽으로 환수하면 된다"고 주장했지만, 법조계에서는 "민사는 형사만큼 엄격한 증명책임이 없고, 피고인들의 자산 은닉·해외 도피 가능성을 고려하면 실효성이 떨어진다"는 비판이 지배적이다.

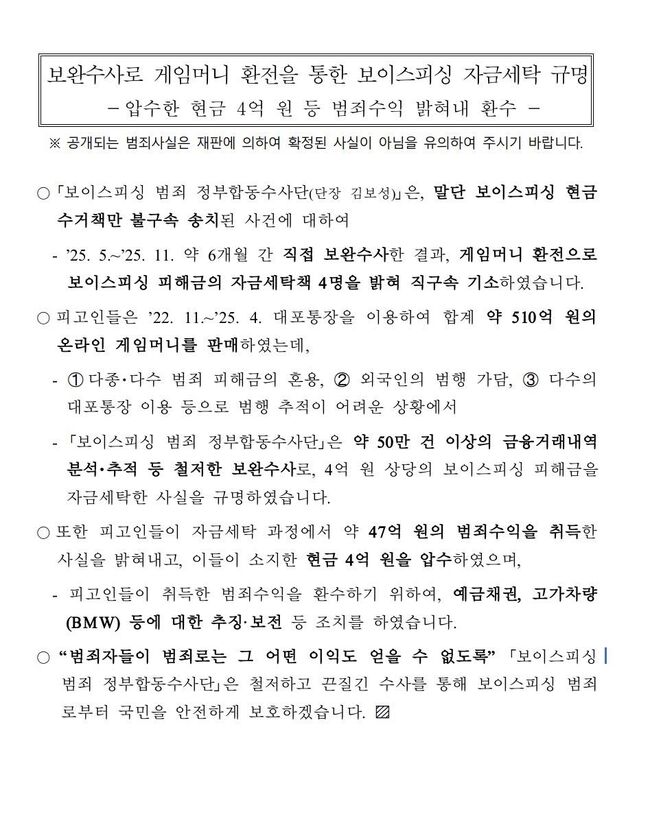

예금채권, 고가차량을 추징,보전한 검찰 (대검찰청 보도자료 갈무리)

예금채권, 고가차량을 추징,보전한 검찰 (대검찰청 보도자료 갈무리)

같은 검찰, 보이스피싱에서는 왜 형사로 끝까지 환수하나

반면 대검찰청은 최근 보이스피싱·자금세탁 조직에 대해 적극적인 보완수사를 통해 게임머니 환전, 가상자산 세탁 등 복잡한 경로를 추적해 4명의 범죄수익을 전액 환수했다. 이들은 피고인 12~53명 규모의 국제 조직원으로, 해외 도피까지 시도했으나 검찰의 집요한 수사로 실체가 드러났다. 대검 보도자료는 이를 '적극적 보완수사'의 성과로 강조하며, 범죄수익환수과의 전문성을 자랑했다. 보이스피싱은 민생 침해 범죄라는 점에서 강력 대응이 당연하지만, 대장동처럼 '정치적' 색채가 짙은 사건에서만 민사로 떠넘기는 모습은 형평성에 어긋난다.

법무부 의견 vs 검찰 원칙 누가 맞나

정성호 장관은 "항소 포기 지시가 아니라 신중 검토 의견일 뿐"이라고 반복하지만, 수사팀과 중앙지검장은 "대검·법무부의 부당 지시"라고 반발했다. 노만석 검찰총장 직무대행도 법무부 의견을 참고했다고 시인했다. 검찰은 원래 범죄수익 환수를 최우선 원칙으로 삼는다. 보이스피싱 사례처럼 자금세탁방지법·범죄수익은닉규제법을 활용해 형사 절차에서 끝까지 추적한다. 그런데 대장동에서는 "민사로 충분하다"는 장관 의견이 먹혔다. 이는 검찰의 독립성을 훼손하는 동시에, 결국 국민이 피해를 보는 구조다. 이 책임을 누가 질 것인가.

김남훈 기자 다른 기사 보기

이 기사에 5개의 댓글이 달려 있습니다.

법치국가에서 법 위에 있는

마구잡이 권력의 막사는 행태가 늘 문제죠

늘 해오던 쉬운 절차가 있는데 왜 굳이 다른 방법으로 하는건가 하는 의문이 드는게 당연하죠.

정독

감사합니다

입법 사법 행정이 다 망가진 가운데 그나마 대한민국 마지막 보루는 검찰이지 않을까